Der ultimative Regionalkrimi

Ein Krimi für die Lachfältchen – trotz drei Morden, einem Mordversuch, schwerer Körperverletzung und sexueller Nötigung. Mittendrin junge Asylantinnen, die kaum Sprachkenntnisse und auch sonst nichts zu bieten haben außer Sex. Es geht um Liebe und Sucht. Da ist es reizvoll, sich auf die richtigen Fragen zu stürzen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Doch ist dann alles ganz anders als das, was man bisher kennt. Wie das menschelt, das ist verdammt spannend. Dabei vermischen sich Realität und Phantasie untrennbar. Was ist noch wahr, was erfunden?

Von der Geschichte des Kriminalromans her gesehen, setzt dieser Mannheim-Krimi die Reihe der bis an die Grenze der Kuriosität gehenden ultimativen Kriminalromane fort. In dem Zusammenhang sind zwei Damen zu nennen: Zunächst die ungarisch-britische Baroness Emma Orczy, von 1865 bis 1947 gelebt hat. In ihrem Krimi „The Old Man in the Corner“, erschienen 1908, ist der Detektiv, der mit allen Kräften um Aufdeckung des Verbrechens bemüht zu sein scheint, selbst der Mörder. Das ist so kurios, dass es schon fast absurd ist.

Eine Sublimierung der Kuriosität glückte der Britin Agatha Christie, die von 1890 bis 1976 gelebt hat mit ihrem 1926 erschienenen Krimi „The Murder of Roger Ackroyd“. In diesem Detektivroman, der auf deutsch unter dem Titel „Alibi“ erschien, ist es ein Arzt, gleichzeitig der Ich-Erzähler der Geschichte, der seine Mitwirkung an der Tat so geschickt unausgesprochen lässt, dass perfekt kaschiert wird, dass er selbst der Mörder ist.

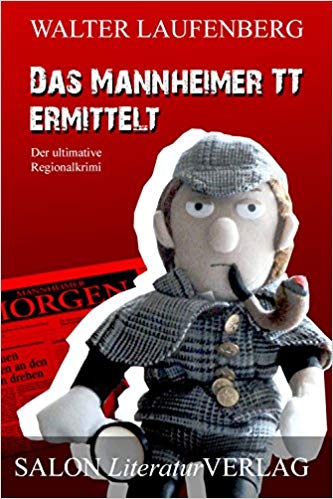

Das hat mich herausgefordert, diese Reihe der Absurdität fortzusetzen. In „Das Mannheimer TT ermittelt“ , erschienen 2015, gibt es eine weitere Steigerung, weil meine Romanfigur Ewald, die das Erlebte in Gedanken ausbaut und als Roman niederschreibt, über weite Strecken kaum von dem Autor Walter Laufenberg zu unterscheiden ist und – pardon, aber mehr darf hier nicht verraten werden.

Leseprobe

1.

Der Bericht im Mannheimer Morgen über den Fund eines toten Neugeborenen im Müllcontainer hinter dem gutbürgerlichen Lokal Bierfass auf dem Lindenhof war für die Mannheimer wie ein Blitzschlag aus unschuldig blauem Himmel. Mit „Monnemer Müll?“ hatte die Zeitung diese Meldung überschrieben. Wobei das Fragezeichen die Sache auch nicht besser machte. Was da passiert war, das war so unpassend für Mannheim, erst recht für den verschlafen wirkenden Stadtteil Lindenhof, so unglaublich, dass es ganze Batterien von Fragezeichen hervorrief. Ist ein gerade erst auf unseren Sonnentrabanten gekommenes Mädchen nur Müll? Wer wirft ein Menschenkind, so ein mit Lust gezeugtes, neun Monate geduldig und hoffnungsfroh ertragenes und endlich mühevoll rausgepresstes Ergebnis einer Reproduktionsaktion, in den Müllcontainer? Ist ein neues Leben nicht das absolute Gegenteil von Müll? Wieso landet auf dem Lindenhof ein Anfang gleich im Abfall?

Da fasste man sich an den Kopf. So was in Mannheim, in der Stadt, die sich mit Recht und voller Stolz die Stadt der Störche nennt. Weil die prächtigen Klappervögel im Luisenpark zu Dutzenden heimisch geworden sind, sich eifrig vermehren und immer mal wieder als Tiefflieger über dem Lindenhof aufkreuzen.

Doch wie jede Großstadt so auch Mannheim: Es gibt nicht nur die gern gezeigte Schokoladenseite. Die Ortsschilder mit der stolzen Aufschrift Universitätsstadt verraten bloß die halbe Wahrheit. Selbst dass in Mannheim das Fahrrad und das Auto erfunden wurden, wie auch der Trecker und der Raketenantrieb, auch solche Großtaten machen die Stadt nicht immun gegen schreckliche Untaten. Sogar der vielbesungene Vater Rhein mit seinen fahnenbunten Ausflugsschiffen und der riesige Mannheimer Hafen voller Container, die vor allem aus China und Dänemark kommen, also massenhaft Grüße aus der großen weiten Welt in die Stadt bringen, sie runden das Bild noch nicht. Nicht einmal der viel gerühmte Luisenpark mit dem chinesischen Teehaus kann darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt auch Schattenseiten hat. Und diese Schatten sind oft noch dunkler als bittere Herrenschokolade und weiß-schwarze Klapperstörche.

Doch wie das so geht – bald schob sich die grausige Entdeckung der Kindesleiche mit jedem neuen Tag exakt vierundzwanzig Stunden weiter in die Vergangenheit und versank ganz allmählich im gnädigen Vergessen. Denn die verwehten Stunden summierten sich. Manch einer machte sich eines Tages erstaunt klar: Tatsächlich, die Aufregung um die kleine Tote liegt nun schon zwei Jahre zurück. Oder sind es sogar drei Jahre? Wer von den Lindenhöfern wusste das so genau? Und wer wollte das noch wissen? Der aufgeschreckte Stadtteil hatte sich längst beruhigt. Zumindest schien es so. Aber seit wann darf man dem schönen Schein der Normalität trauen?

Im Bierfass ging es bloß wieder um das nächste Bier. Und um Fußball. Selbstverständlich. Die Gäste sprachen nicht mehr über den nicht aufgeklärten Fall Baby im Müllcontainer. Kein Mensch regte sich noch über die damals offen gebliebenen Fragen auf. Man kam nach wie vor in das Lokal, um sich zu unterhalten, zu reden, reden, reden, egal über was, und um gehört zu werden. Aber man sollte sich noch wundern über das beredte Schweigen aus dem Totenreich.

An dem schönen Maiabend, an dem unsere Schauergeschichte beginnt, gab es im Bierfass nur gedämpftes Licht und beinahe unhörbar leise Hintergrundmusik. Es herrschte eine so aufgeräumte Leere, eine Luft in starrer Erwartungshaltung, dass man einfach etwas von sich geben musste. „An der Theke ist doch jeder Abend eine Welt für sich“, hatte er gesagt. Überm Einschenken. Der Wirt. „Gerade heute mal nicht so toll, aber sonst doch immer. Und was für eine interessante Welt das ist, die Theke, voller Leben, eigentlich das wirkliche Leben, voll von Überraschungen. Weil, an der Theke ist natürlich kein Abend mit einem anderen Abend vergleichbar, außer es wäre einmal überhaupt keiner da, aber das ist …“

„Aber, das ist unmöglich“, fiel Ewald dem Wirt ins Wort. Er wusste es mal wieder besser und konnte das nicht für sich behalten. „Denn dann bist ja zumindest du da, Karl, und du bist an dem einen Abend ohne Gäste derselbe wie an einem anderen Abend ohne Gäste.“

„Ohne Gäste? Na, erlaube mal, mein renommiertes und stadtbekanntes Etablissement ganz ohne Gäste, das gibt es nicht. Nein, wirklich, das wirst du hier nicht erleben. Jede Wette!“

„Recht hast du“, lachte Ewald, der einsame Mann auf dem Barhocker, „ja, Karl, die Wette möchte ich glatt annehmen. Aber ich kann nicht dagegen halten, weil ich das nicht erleben kann. Denn in dem Moment, wo ich in dein leeres Lokal komme und an die unbesetzte Theke trete, ist der Laden ja nicht mehr ganz ohne Gäste. Dann herrscht hier beinahe so ein Hochbetrieb wie heute.“

Dieser verdammte Besserwisser, rumorte es in Karl so heftig, dass er befürchtete, Ewald könne das Grollen hören. Doch sah der ihn nur amüsiert an. Recht haben macht fröhlich. Was konnte der Wirt da anderes sagen als: „Oh, mir fällt ein, es wird noch sehr voll heute. Was da allein an Reservierungen im Buch steht. Ich muss mich um die Vorbereitungen in der Küche kümmern.“

Damit verschwand er durch die Pendeltür im Hintergrund, die mit der Aufschrift „Zutritt verboten“ geschmückt war. Wo er sich wieder sicher fühlen durfte. Er ahnte ja nicht, wie provokativ dieses Verbot auf den einsamen Gast wirkte. In seinem Lieblingslokal, wo er sich wohlfühlte, wo er Abstand finden wollte vom Alltag, da war ein solches Verbotsschild ein Schlag ins Gesicht. Und gleichzeitig eine Herausforderung. Musste man sich doch vorstellen, was alles sich hinter einer Tür verbarg, die so rigoros alle Menschen ausschloss, die nicht zu den Akteuren dieses Lokals gehörten. Hinter der Pendeltür mit dem apodiktischen Stopp, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, sang es immer wieder in Ewald, wenn er das Verbotsschild sah.

Verflucht, das Gespräch ist in die falsche Richtung gelaufen, hatte Karl bei seiner Flucht in die Küche überlegt. Hoffentlich hat der verdammte Besserwisser Ewald nicht auch mitbekommen, dass die Küche mehr als Essen zu bieten hat, überlegte er, als die Tür hinter ihm zu war und er sich eine Zigarette zwischen die Lippen steckte. Dass die Kleene aber auch gerade wie eine Schaufensterpuppe mitten in der Küche stehen musste, als ich die Tür aufwarf. Prompt kam ihm eine vollfleischige Hand vors Gesicht, die eins von diesen billigen Wegwerf-Feuerzeugen anschnippte und ihm Feuer gab. Die helle, glatte Frauenhand von der Kleenen, sah er überm erstaunten Schielen.

Tatsächlich war, als Karl sich durch die Tür verdrückt hatte, für einen sehr kurzen Augenblick eine junge Frau zu sehen gewesen, die in einer kurzärmeligen Bluse am Herd stand, in einer erstaunlich üppig gefüllten Bluse. Aus der Hosentasche, sie trug ja nur immer Herrenjeans, wie sie ihrem neuen Chef gestanden hatte, war jetzt das Feuerzeug so blitzschnell in ihre Hand gesprungen, dass der Wirt begeistert hauchte: „Oh, danke.“ Mit dem Rauch vom ersten hastigen Zug ihr ins Gesicht geblasen. Sie wischte den Qualm mit einer legeren Armbewegung weg, wobei die weiße Bluse mit den Folklore-Applikationen, ohnehin eine Nummer zu eng, noch mehr spannte. Was die prallen Rundungen ihrer Brüste umso wirksamer in den Blick rückte. Mit den beiden Nippeln, die sich durch den Stoff drückten, als ob sie sich auf und davon machen wollten.

Die fand ich als Kind störend, fiel Karl bei dem Anblick ein. Zwei Bälle, bei denen das Ventil nicht nach innen gedrückt war, wie man das beim Fußball macht. Kaum noch vorzustellen, wie dumm man als kleiner Junge ist. Lange Zeit hatte ich nicht einmal gewusst, ob das ein breites, dickes Paket ist, das die Frauen in der Bluse und im Pullover tragen, oder ob das zwei Bälle sind. Wie sollte ich auf zwei kommen? Die Kühe, die vor den Leiterwagen gespannt waren, schleppten doch nur ein einziges Euter mit sich herum. Auf dem Bock hatte ich gesessen, damals in den Ferien in Bayern. Ich hatte immer genau hingesehen, wie das Euter sich bewegte, der prallvolle fast weiße Sack mit den dicken Adern drauf, zwischen den Hinterbeinen eingeklemmt und bei jedem Schritt mitschwingend. Daran waren etliche lange Griffe. Die dienten dazu, der Kuh per Hand die Milch zu rauben. Oder wie der Bauer erklärt hatte, die Kuh von dem lästigen und schmerzhaften Druck zu befreien, den ein übervolles Euter verursacht. Ja, die Kühe brauchen das, dass man sie leerzapft. Das fand ich so wichtig, dass ich es mir fest eingeprägt hatte. Aber wenn ich jetzt die Frauen so herumlaufen sehe, mit ihren schweren Eutern, die so aufregend daherschwingen, so bedeutungsvoll wackeln und manchmal auch fröhlich hüpfen, obwohl sie zu nichts nütze sind, bloß Fetthöcker, die …

Quatsch! Denk jetzt nicht an Euter, riss Karl sich zusammen. Alles immer schön der Reihe nach. Damit schlug er seiner neuen Küchenhilfe als Dank für ihre Aufmerksamkeit leicht auf den Herrenjeanshintern. Ihr Kopf ruckte mit einem „Na-na“ herum, doch ihr mehr erstaunter als empörter Blick traf auf sein anerkennendes Kopfnicken. Dabei verzog er sein Gesicht zu einer Freundlichkeitsfratze. Beim Bauerntheater wäre das der Ausdruck der Zufriedenheit gewesen. Kein Gedanke daran, es könnte vielleicht nicht so ganz einfach sein für die Neue, die aus einer Weltecke weit jenseits des Kaspischen Meeres gekommen war, diese Grimasse richtig zu deuten. Dafür war das Gesicht des Wirts doch zu ungewöhnlich. Die lange Nase, die mit dem spitz vorspringenden Kinn zu wetteifern schien, so dass der Mund mit den schmalen Lippen hoffnungslos ins Hintertreffen geriet. Natürlich hätte man Karl einfach als hässlich abtun können oder als einen Kerl mit Kaperlegesicht. Zumindest war sein Aussehen ungewöhnlich oder was rücksichtsvolle Zeitgenossen als gewöhnungsbedürftig zu bezeichnen pflegten. Dabei passte dieses Gesicht eines geschnitzten Teufels mit feurigen Augen besonders gut zu der hochgewachsenen, klapperdürren Gestalt mit den dünnen Armen und gichtisch verkrümmten Fingern. Sein Glück, dass er nicht auch noch einen Hinkefuß hatte und hinten einen Schwanz. Dann hätte man ihn für einen Satyr halten können. Aber wer von den Lindenhöfern wusste schon, was ein Satyr ist. Auf dem Lindenhof wohnten doch nur brave Bürger. – Oder?

Das mit der langen Nase des Wirts mochte die neue Küchenhilfe anders sehen. Kam sie doch aus einem dieser fernen, kurznasigen Länder, wo lange Nasen attraktiv wirken. Aber was sie sah und wie sie es sah, das spielte an diesem von Karl gern als Etablissement bezeichneten Arbeitsplatz, genannt „Bierfass“, diesem Vorstadt-Restaurant mit Thekenbetrieb, keine Rolle. Wie so vieles andere keine Rolle spielte. Konnte der Wirt doch nicht einmal den Namen der neuen Küchenhilfe richtig aussprechen. Aus Mariada machte er mal Marinade und mal Armada oder Amanda und ließ es schließlich mit der Bezeichnung Kleene gut sein. Und die wirklich im Verhältnis zu ihm sehr kleine Person, diese üppig dosierte Zwanzig-Jahre-Portion, widersprach nicht. Sie konnte auch nichts gegen diese herablassende Benennung sagen, weil sie sehr wenig Deutsch verstand und noch weniger sprechen konnte. Sie wolle arbeiten, hatte sie mit viel Mühe klargemacht, möglichst rund um die Uhr arbeiten, um soviel Geld zu verdienen, dass sie eines Tages aus dem Asylantenheim in eine eigene kleine Wohnung umziehen könnte. Das hatte der Wirt mit bemüht treuherzigem Augenaufschlag gut gefunden.

„Das schaffst du, wenn du immer schön folgsam und gelehrig bist.“ Dabei hatte er in zufriedener Biedermannshaltung seine Hände gerieben und sich selbst gratuliert: „Neues Spiel, neues Glück.“

2.

So schön der Mai zu werden versprach, Karl wusste, was das bedeutete. Nichts Gutes. Er haderte mit dem Himmel: “Gutes Wetter taugt nicht für mein Etablissement. Die alte Bauernregel: Ist der Mai noch kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun und Fass, die gilt für mich in der Umkehrung. Der sonnige, warme Mai bringt mir nichts ein, er lässt meine Bierfässer nicht leer werden, weil die Leute jetzt die Gartenlokale aufsuchen. Und mir fehlt ein Biergarten.“ Doch war er kein Mensch, der voreilig die Flinte ins Korn warf. Für ihn galt die Maxime: „Was soll’s, da muss man durch. Es kommen auch wieder bessere Tage.“ Wusste er doch: Im Bierfass ist jeder neue Tag eine neu erschaffene Welt.

Das war seine trotzige Reaktion auf die momentane Flaute im Geschäft. Die schaffe ich auch noch, hatte er sich mal wieder klargemacht, als er am späten Abend nach nicht getaner Arbeit die Treppe hochstieg. Na, also, es geht doch aufwärts. Doch dann sah er, kaum dass er die Tür zu seiner Wohnung im vierten Obergeschoss geöffnet hatte, dass seine Frau Gudrun ihren Koffer gepackt hatte. Sie stand da vor ihm, reisefertig, in dem grauen Jackenkleid, das er ihr vor Jahren gekauft hatte. Vor viel zu vielen Jahren, wie er in dem Moment einsah. So aus der Mode gekommen und so grau, wie sie und er selbst inzwischen auch schon. Und etwas zu weit um die immer schlanker gewordene Figur. Oder immer dünner? Die hochhackigen Schuhe hatte sie an. Damit war sie so groß wie er, und vielleicht nur deshalb wagte sie jetzt diesen frechen, abweisenden Blick, als sie an ihm vorbei zur Treppe ging. Er starrte seine Frau mit offenem Mund an und wartete auf eine Erklärung. Die kam prompt. Und öffentlich. Und viel zu laut. Auf dem obersten Treppenabsatz musste Karl sich anhören, dass seine Frau sein ewiges Gerede über das ungünstige Wetter für eine dumme Ausrede hielt. Ihr Resümee war knochenhart: „Du bist kein Wirt, du warst noch nie ein richtiger Wirt, und du wirst auch nie einer. Du bist einfach nur ein Versager!“

Dieses Resümee wurde ihm genau zwei Tage nach dem Auftreten der neuen Küchenhilfe entgegengeschleudert. Die Neue diente der Wirtsfrau denn auch gleich zur Erklärung für ihr Kofferpacken: „Wenn ich sehe, dass das jetzt schon wieder anfängt mit einer neuen Kleenen, das will ich nicht noch einmal mit ansehen müssen. Schon genug mit der Zumutung, immer diese Serviererin Indra hier um mich herum zu haben. Ich ziehe aus, ich lasse mich scheiden. Alles Weitere regelt mein Anwalt.“

Der sichtlich verdatterte Karl wusste nicht, ob er das einfach überhören oder laut loslachen sollte, und sagte: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“ So war er nun einmal. Auf seine Weise ein Lebenskünstler. Karl hatte für alle überraschenden Situationen gleich ein Sprichwort parat. So ein Sprichwort ist ja vorgefertigte Weisheit. Deshalb vertraute er diesen Sprüchen. Und so wie ihm ein Sprichwort auf die Zunge kam, so sprach er es aus, ohne jede Überlegung, beinahe zwanghaft, wie um nicht daran zu ersticken, mochte es noch so wenig zu dem gerade akuten Problem passen. Er hatte seiner Frau noch galant Platz gemacht, als sie mit ihrem Koffer an ihm vorbei ging. Jetzt sah er nur erstaunt zu, wie sie ihren Schlüsselbund über die Schulter hinter sich auf den Boden warf, um einen großen Abgang zu haben. Damit stakste sie los.

„Ja, wenn du dich für den Frömmsten hältst“, rief sie vom nächsten Treppenabsatz zu ihm hinauf, „für mich bist du eher der Blödeste.“

Das war der berühmt-berüchtigte eine Satz zuviel. Der zu harte Satz, den man sich im Streit verkneifen sollte, weil man doch genau weiß, dass er ein Blattschuss wird. Wie oft hatte Karl seine Frau vor diesem einen Satz zuviel gewarnt. Ein altes Ehepaar, das so vehement über alles streiten konnte, weil man wusste, wo der andere seine Schwachpunkte hat. Die man natürlich nach Kräften reizte. Aber ohne sich wirklich fertig zu machen. Immer nur bis dicht an die Grenze gehen. Doch jetzt hatten seine Warnungen vor dem Satz zuviel nicht gewirkt. Vergessen, verpufft. Gudrun hatte ihm den Satz zuviel an den Kopf geworfen.

„Ich der Blödeste? Das geht zu weit!“ Karl griff in plötzlich aufwallender Wut nach dem nächst erreichbaren Gegenstand, und das war zufällig die Gießkanne aus Zink, die neben den dort zum Winterschlaf abgestellten beiden Fächerpalmen stand. In nicht waidgerechter Verwendung dieses so nützlichen Geräts als Distanzwaffe schleuderte er das Ding in seiner überkochenden Wut hinter seiner Frau her. Mit vollem Erfolg. Obwohl die Gießkanne leer war, ließ der Volltreffer am Hinterkopf seine Gudrun sofort zu Boden gehen und über die nächsten Stufen hinunterrutschen. Mit einer Blutspur hinter sich, wie Karl sah, der ihr erschrocken hinterherlief.

Hans Walter Adams, Leverkusen 6. Januar 2016 schreibt:Das Mannheimer TT erreicht das, was ich von einem guten Buch erwarte: es zieht mich rein. Ich will mehr (heraus)lesen, obwohl ich Krimis eigentlich überhaupt nicht schätze. Die Realität ist mörderisch genug und die Fiktion reicht niemals an das Irrationale der grausamen Realität. Auf jeder Seite dieses ultimativen (!) Krimis gibts eine kleine Überraschung. Bei der Salatschüssel-Kollateral-Schaden-Szene musste ich sogar laut auflachen. Auch der journalistisch geprägte und deshalb knappe Satzbau sagt mir sehr zu.

Prof. Dr. Hermann Strasser, Ratingen 8. Dezember 2015 schreibt:Die 300 Seiten mit einem überraschenden Schluss habe ich mit Vergnügen bis zum 30.12. geschafft. Einen Krimi, wo die “Bullen” nur beiläufig erwähnt werden, kannte ich bisher nicht. Wie man im Kasino Geld “waschen” kann, ist m. E. ein guter Tipp, aber ob die Leute vom FA sich reinlegen lassen?

Zu Ihrem neuen Krimi gratuliere ich Ihnen natürlich ganz herzlich, auch in der

Hoffnung, dass das Mannheimer TT nicht gegen Sie ermittelt.

Der Computer Doktor in Mannheim

Der Computer Doktor in Mannheim